週末に枝ものを出荷している栃木県の笹沼さんとバラのローテローゼの第一人者である斉藤さんのハウスへ行ってきました!

今日は笹沼さんをご紹介♪

草花、枝ものが大好きな私にとってとても楽しみにしていた産地さんです!枝ものって季節感が一番ある品目だと思うんです。「その季節にしかない、その季節だからこそ綺麗!」枝ものコーナーは自然の縮図を見ているようだなぁといつも感じます。

さて、かれこれ枝ものを出荷して40年の笹沼さん、とても気さくな方!今回は枝を切って出荷するまでの流れを見せていただきました。

んじゃ、まずはこれから出荷のピークを迎える桃の畑へ!

約6ヘクタールという誇大な広さ!もちろん、車で移動。

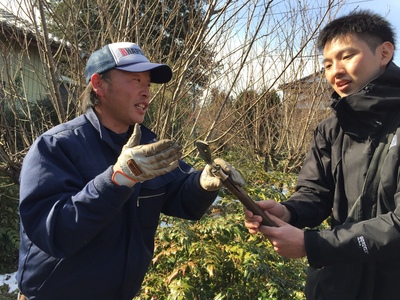

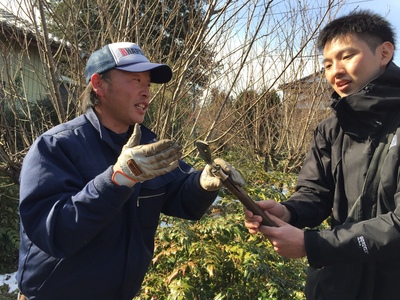

ここには樹齢20年の木で、切るときには1本全部切り落とします。使うのはノコギリとなた。

この作業を体験させてくれました!太い枝切ってみなって言われ挑戦するも、なかなかきれん。

約6ヘクタールという誇大な広さ!もちろん、車で移動。

ここには樹齢20年の木で、切るときには1本全部切り落とします。使うのはノコギリとなた。

この作業を体験させてくれました!太い枝切ってみなって言われ挑戦するも、なかなかきれん。

笹沼さんは1枝3秒くらいで切り落としていきます。職人技です!笹沼さんは1本の木を5分かからず丸裸にしてしまいました。はえぇぇぇぇ!

笹沼さんは1枝3秒くらいで切り落としていきます。職人技です!笹沼さんは1本の木を5分かからず丸裸にしてしまいました。はえぇぇぇぇ!

ちなみに、お父さんは片刃のなたを使って、息子さんは両刃のなたを使っているので、お二方の切り方は全然違う。

ちなみに、お父さんは片刃のなたを使って、息子さんは両刃のなたを使っているので、お二方の切り方は全然違う。

そのなたを使って蕾のついない小枝を切り落とし、約1m20cmの長さにこの場でさくさく揃えていきます。長さの目安はご自分の体。

ちなみに桃(新矢口)は枝を切り落としてから次に出荷できるまで2年待ちます。やはり、1年じゃ蕾の付きや枝ぶりが良くないということです。3年たっちゃうとごつごつ見栄えがよくないのだとか。

お父さんが栽培を始めた40年前に植えた桃の木も見せてくれました。

そのなたを使って蕾のついない小枝を切り落とし、約1m20cmの長さにこの場でさくさく揃えていきます。長さの目安はご自分の体。

ちなみに桃(新矢口)は枝を切り落としてから次に出荷できるまで2年待ちます。やはり、1年じゃ蕾の付きや枝ぶりが良くないということです。3年たっちゃうとごつごつ見栄えがよくないのだとか。

お父さんが栽培を始めた40年前に植えた桃の木も見せてくれました。

一目で全然違うのがわかりました。おおきい。この木とともに40年暮らしてきたんですね。

桃以外にも今出荷がピークの雪柳やハクレン、それ以外に彼岸桜や吉野桜、サンシュ、田無、コウジンバイ、カキツ、石化柳、ドラゴン柳、サラサボケ、キバデマリ・・・・とかなりの木を見せていただきました。年間を通して約50~60品種出荷しているというのだから、すごい。ぶっちゃけ、花も葉もついていない木は説明されるまで何の木か区別はほとんどつきませんでした。

畑で切られた桃たちは、この後作業場で束ねられます。

一目で全然違うのがわかりました。おおきい。この木とともに40年暮らしてきたんですね。

桃以外にも今出荷がピークの雪柳やハクレン、それ以外に彼岸桜や吉野桜、サンシュ、田無、コウジンバイ、カキツ、石化柳、ドラゴン柳、サラサボケ、キバデマリ・・・・とかなりの木を見せていただきました。年間を通して約50~60品種出荷しているというのだから、すごい。ぶっちゃけ、花も葉もついていない木は説明されるまで何の木か区別はほとんどつきませんでした。

畑で切られた桃たちは、この後作業場で束ねられます。

しおりをする際、上部はきつく巻きすぎないように指を入れてゆったりとさせています。細かい気遣いにほろり。

しおりをする際、上部はきつく巻きすぎないように指を入れてゆったりとさせています。細かい気遣いにほろり。

このしおりの作業も体験させてくれました。

このしおりの作業も体験させてくれました。

今は機械ですぱんすぱん束ねられるけど、以前は畳の原料であるイグサを使って束ねていたそうです。今でも、束が太い物や品評会に持っていくものなどはイグサを使っていらっしゃいます。そのイグサの使い方も教えてくれました。くるくるちねるだけで固定されるというのですが、これがまったくできん。結局あきらめて機械で束ねました。

そして束ねられた桃たちはハウスへ。色を出すためです。あと、一回ハウスに入れないと蕾がぽろぽろ落ちやすくなってしまうらしい。

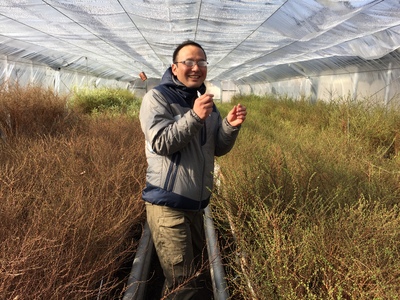

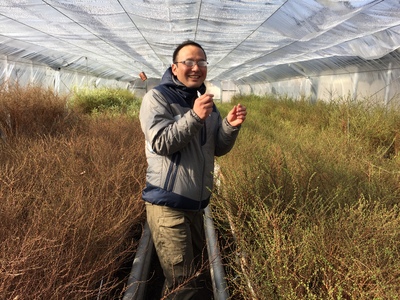

このハウスは雪柳。通常は株入れが普通らしいのですが、ここでは切ってから温室へ入れます。夜は12℃、昼間は30~34℃。。。34℃!?

今は機械ですぱんすぱん束ねられるけど、以前は畳の原料であるイグサを使って束ねていたそうです。今でも、束が太い物や品評会に持っていくものなどはイグサを使っていらっしゃいます。そのイグサの使い方も教えてくれました。くるくるちねるだけで固定されるというのですが、これがまったくできん。結局あきらめて機械で束ねました。

そして束ねられた桃たちはハウスへ。色を出すためです。あと、一回ハウスに入れないと蕾がぽろぽろ落ちやすくなってしまうらしい。

このハウスは雪柳。通常は株入れが普通らしいのですが、ここでは切ってから温室へ入れます。夜は12℃、昼間は30~34℃。。。34℃!?

はい、メガネっ子はレンズ真っ白で何も見えませんでした。まるでハワイアンセンターにいる気分でした。

はい、メガネっ子はレンズ真っ白で何も見えませんでした。まるでハワイアンセンターにいる気分でした。

ハウスの中にはハクレンや雪柳なども。

ハウスの中にはハクレンや雪柳なども。

桃は直射日光が当たってしまうと色が薄く水っぽくなるのでハウスの中でさらにカバーで暗室を作りそこに入れられています。桶の水は「みさき」という前処理剤が入れられています。ハウスは温度が高く水が腐りやすいので前処理剤は必須!カビ対策にもなっているそうです。

そして、このハウスにいれ、そのあとに湿度が46%室温25℃に維持されている室(ムロ)に移動し蕾を膨らませます。2,3日してから出荷です!新矢口だと切ってから出荷まで約12日かかるそうです。早生品種だとハウスをとばし、直接ムロへ行くので約半分の約6日間で出荷されるそうです。

切ってから出荷までにこんなに時間がかかっていたとは。

また、桃の花がブルーに変色してしまう現象、ブルーイングについて聞いてみました。原因ははっきりとは分からないけど、枝を短くしてしまうとこの現象が多いようです。太い部分を残して活けていただく方がいいかもとおっしゃっていました。活ける際にお試しいただければと思います♪

3月の桃の節句に向けてとても忙しい時期にお邪魔させていただき感謝の気持ちでいっぱいです!とても貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

桃は直射日光が当たってしまうと色が薄く水っぽくなるのでハウスの中でさらにカバーで暗室を作りそこに入れられています。桶の水は「みさき」という前処理剤が入れられています。ハウスは温度が高く水が腐りやすいので前処理剤は必須!カビ対策にもなっているそうです。

そして、このハウスにいれ、そのあとに湿度が46%室温25℃に維持されている室(ムロ)に移動し蕾を膨らませます。2,3日してから出荷です!新矢口だと切ってから出荷まで約12日かかるそうです。早生品種だとハウスをとばし、直接ムロへ行くので約半分の約6日間で出荷されるそうです。

切ってから出荷までにこんなに時間がかかっていたとは。

また、桃の花がブルーに変色してしまう現象、ブルーイングについて聞いてみました。原因ははっきりとは分からないけど、枝を短くしてしまうとこの現象が多いようです。太い部分を残して活けていただく方がいいかもとおっしゃっていました。活ける際にお試しいただければと思います♪

3月の桃の節句に向けてとても忙しい時期にお邪魔させていただき感謝の気持ちでいっぱいです!とても貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

そして改めて思う。

桃の節句にはやっぱり桃でお祝いしなくっちゃ♪

そして改めて思う。

桃の節句にはやっぱり桃でお祝いしなくっちゃ♪

約6ヘクタールという誇大な広さ!もちろん、車で移動。

ここには樹齢20年の木で、切るときには1本全部切り落とします。使うのはノコギリとなた。

この作業を体験させてくれました!太い枝切ってみなって言われ挑戦するも、なかなかきれん。

約6ヘクタールという誇大な広さ!もちろん、車で移動。

ここには樹齢20年の木で、切るときには1本全部切り落とします。使うのはノコギリとなた。

この作業を体験させてくれました!太い枝切ってみなって言われ挑戦するも、なかなかきれん。

笹沼さんは1枝3秒くらいで切り落としていきます。職人技です!笹沼さんは1本の木を5分かからず丸裸にしてしまいました。はえぇぇぇぇ!

笹沼さんは1枝3秒くらいで切り落としていきます。職人技です!笹沼さんは1本の木を5分かからず丸裸にしてしまいました。はえぇぇぇぇ!

ちなみに、お父さんは片刃のなたを使って、息子さんは両刃のなたを使っているので、お二方の切り方は全然違う。

ちなみに、お父さんは片刃のなたを使って、息子さんは両刃のなたを使っているので、お二方の切り方は全然違う。

そのなたを使って蕾のついない小枝を切り落とし、約1m20cmの長さにこの場でさくさく揃えていきます。長さの目安はご自分の体。

ちなみに桃(新矢口)は枝を切り落としてから次に出荷できるまで2年待ちます。やはり、1年じゃ蕾の付きや枝ぶりが良くないということです。3年たっちゃうとごつごつ見栄えがよくないのだとか。

お父さんが栽培を始めた40年前に植えた桃の木も見せてくれました。

そのなたを使って蕾のついない小枝を切り落とし、約1m20cmの長さにこの場でさくさく揃えていきます。長さの目安はご自分の体。

ちなみに桃(新矢口)は枝を切り落としてから次に出荷できるまで2年待ちます。やはり、1年じゃ蕾の付きや枝ぶりが良くないということです。3年たっちゃうとごつごつ見栄えがよくないのだとか。

お父さんが栽培を始めた40年前に植えた桃の木も見せてくれました。

一目で全然違うのがわかりました。おおきい。この木とともに40年暮らしてきたんですね。

桃以外にも今出荷がピークの雪柳やハクレン、それ以外に彼岸桜や吉野桜、サンシュ、田無、コウジンバイ、カキツ、石化柳、ドラゴン柳、サラサボケ、キバデマリ・・・・とかなりの木を見せていただきました。年間を通して約50~60品種出荷しているというのだから、すごい。ぶっちゃけ、花も葉もついていない木は説明されるまで何の木か区別はほとんどつきませんでした。

畑で切られた桃たちは、この後作業場で束ねられます。

一目で全然違うのがわかりました。おおきい。この木とともに40年暮らしてきたんですね。

桃以外にも今出荷がピークの雪柳やハクレン、それ以外に彼岸桜や吉野桜、サンシュ、田無、コウジンバイ、カキツ、石化柳、ドラゴン柳、サラサボケ、キバデマリ・・・・とかなりの木を見せていただきました。年間を通して約50~60品種出荷しているというのだから、すごい。ぶっちゃけ、花も葉もついていない木は説明されるまで何の木か区別はほとんどつきませんでした。

畑で切られた桃たちは、この後作業場で束ねられます。

しおりをする際、上部はきつく巻きすぎないように指を入れてゆったりとさせています。細かい気遣いにほろり。

しおりをする際、上部はきつく巻きすぎないように指を入れてゆったりとさせています。細かい気遣いにほろり。

このしおりの作業も体験させてくれました。

このしおりの作業も体験させてくれました。

今は機械ですぱんすぱん束ねられるけど、以前は畳の原料であるイグサを使って束ねていたそうです。今でも、束が太い物や品評会に持っていくものなどはイグサを使っていらっしゃいます。そのイグサの使い方も教えてくれました。くるくるちねるだけで固定されるというのですが、これがまったくできん。結局あきらめて機械で束ねました。

そして束ねられた桃たちはハウスへ。色を出すためです。あと、一回ハウスに入れないと蕾がぽろぽろ落ちやすくなってしまうらしい。

このハウスは雪柳。通常は株入れが普通らしいのですが、ここでは切ってから温室へ入れます。夜は12℃、昼間は30~34℃。。。34℃!?

今は機械ですぱんすぱん束ねられるけど、以前は畳の原料であるイグサを使って束ねていたそうです。今でも、束が太い物や品評会に持っていくものなどはイグサを使っていらっしゃいます。そのイグサの使い方も教えてくれました。くるくるちねるだけで固定されるというのですが、これがまったくできん。結局あきらめて機械で束ねました。

そして束ねられた桃たちはハウスへ。色を出すためです。あと、一回ハウスに入れないと蕾がぽろぽろ落ちやすくなってしまうらしい。

このハウスは雪柳。通常は株入れが普通らしいのですが、ここでは切ってから温室へ入れます。夜は12℃、昼間は30~34℃。。。34℃!?

はい、メガネっ子はレンズ真っ白で何も見えませんでした。まるでハワイアンセンターにいる気分でした。

はい、メガネっ子はレンズ真っ白で何も見えませんでした。まるでハワイアンセンターにいる気分でした。

ハウスの中にはハクレンや雪柳なども。

ハウスの中にはハクレンや雪柳なども。

桃は直射日光が当たってしまうと色が薄く水っぽくなるのでハウスの中でさらにカバーで暗室を作りそこに入れられています。桶の水は「みさき」という前処理剤が入れられています。ハウスは温度が高く水が腐りやすいので前処理剤は必須!カビ対策にもなっているそうです。

そして、このハウスにいれ、そのあとに湿度が46%室温25℃に維持されている室(ムロ)に移動し蕾を膨らませます。2,3日してから出荷です!新矢口だと切ってから出荷まで約12日かかるそうです。早生品種だとハウスをとばし、直接ムロへ行くので約半分の約6日間で出荷されるそうです。

切ってから出荷までにこんなに時間がかかっていたとは。

また、桃の花がブルーに変色してしまう現象、ブルーイングについて聞いてみました。原因ははっきりとは分からないけど、枝を短くしてしまうとこの現象が多いようです。太い部分を残して活けていただく方がいいかもとおっしゃっていました。活ける際にお試しいただければと思います♪

3月の桃の節句に向けてとても忙しい時期にお邪魔させていただき感謝の気持ちでいっぱいです!とても貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

桃は直射日光が当たってしまうと色が薄く水っぽくなるのでハウスの中でさらにカバーで暗室を作りそこに入れられています。桶の水は「みさき」という前処理剤が入れられています。ハウスは温度が高く水が腐りやすいので前処理剤は必須!カビ対策にもなっているそうです。

そして、このハウスにいれ、そのあとに湿度が46%室温25℃に維持されている室(ムロ)に移動し蕾を膨らませます。2,3日してから出荷です!新矢口だと切ってから出荷まで約12日かかるそうです。早生品種だとハウスをとばし、直接ムロへ行くので約半分の約6日間で出荷されるそうです。

切ってから出荷までにこんなに時間がかかっていたとは。

また、桃の花がブルーに変色してしまう現象、ブルーイングについて聞いてみました。原因ははっきりとは分からないけど、枝を短くしてしまうとこの現象が多いようです。太い部分を残して活けていただく方がいいかもとおっしゃっていました。活ける際にお試しいただければと思います♪

3月の桃の節句に向けてとても忙しい時期にお邪魔させていただき感謝の気持ちでいっぱいです!とても貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

そして改めて思う。

桃の節句にはやっぱり桃でお祝いしなくっちゃ♪

そして改めて思う。

桃の節句にはやっぱり桃でお祝いしなくっちゃ♪