今日はお墓参りには欠かせないお線香のお話です。

故人にお線香を立てる意味を御存知でしょうか。

お線香の香りは故人の食べ物と考えられています。亡くなってから仏様の世界に旅立つまでの四十九日はお線香を絶やさないという風習がありますが、これは旅には食事が必要だからです。

また、お線香をあげて手を合わせる行為は、故人と心をお通わせる行為でもあります。

昔の人が先祖を大切にした風習が、お線香をあげるという形で現在にも残っているのです。

お線香から立ち上る煙の筋は、なんだかこの世とあの世の架け橋のようにも思えてきます。

以前、「香道」というものを体験しました。

あまりなじみのない言葉ですが、「茶道」「華道」などと同じように日本に古来からあるもので、香りと和歌を嗜むものを「香道」といいます。

香道というとなんか敷居が高い気がしますが、香りを楽しむだけであればアロマキャンドルやハーブなど手軽に香りを楽しむことができるものも。

香りは気持ちを落ち着かせてくれたりと様々な効果があることも知られています。

今現在、お盆中ということで、今回はお線香の香りについてご紹介したいとおもいます。

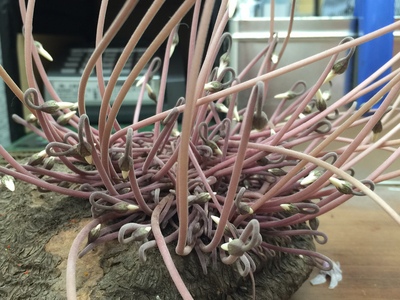

お線香の材料として有名なのが伽羅(キャラ)や白檀(ビャクダン)、沈香(ジンコウ)といったもの。これらがどの程度使われているかによって香りや持続性などがかわり、価格も変わります。

ぶっちゃけ、お線香(の価格)ってピンきり。高価なものだと万単位だったりしちゃうんです。そんな伽羅や白檀、沈香などがたくさん使われているものは高価すぎて手が出ない!でも大好きだった子に毎日あげるものだから香りのいいものがいいなぁ。というのが私の本音。そこで私が選んだのがこちら。

日本香堂の「特選芝山」です。

写真は贈答用ですが家庭用のバラ売りもあるのでそちらを購入。いままで使っていたお線香よりちょっと高価なもの。奮発しました!

奮発したかいがありました。やっぱり香りが違うし、香りが残るというか、お線香が消えた後もしばらくいい香りがお部屋を満たしてくれます。白檀の奥ゆかしい香りと沈香の凛とした香りもあるお線香です。

この芝山と迷ったのが「淡墨の桜」。

宇野千代という桜を愛した女流作家のお線香ということです。購入した季節が桜が終わった後だったので今回は選びませんでしたが、桜の季節にはぜひ炊いてみたいお線香です。

写真は贈答用ですが家庭用のバラ売りもあるのでそちらを購入。いままで使っていたお線香よりちょっと高価なもの。奮発しました!

奮発したかいがありました。やっぱり香りが違うし、香りが残るというか、お線香が消えた後もしばらくいい香りがお部屋を満たしてくれます。白檀の奥ゆかしい香りと沈香の凛とした香りもあるお線香です。

この芝山と迷ったのが「淡墨の桜」。

宇野千代という桜を愛した女流作家のお線香ということです。購入した季節が桜が終わった後だったので今回は選びませんでしたが、桜の季節にはぜひ炊いてみたいお線香です。

他にもラベンダーや沈丁花、蓮花といったポピュラーな香りを楽しめるお線香もあるので、故人の好きな香りをたくのもいいと思うし、自分の好きな香りを日替わりでたくのもいいのではないかとおもいます。

香りは思い出をよみがえらせてくれます。

以前どこかで嗅いだことのある香りだったり、あの時一緒にいたときに漂ってきた香りだったり。そして、今嗅いでいるこの香りも、後々になって今を思い出すきっかけになるのかもしれません。

ただ、お線香は火を使うもの。

ご使用の際には十分にお気をつけくださいね。

他にもラベンダーや沈丁花、蓮花といったポピュラーな香りを楽しめるお線香もあるので、故人の好きな香りをたくのもいいと思うし、自分の好きな香りを日替わりでたくのもいいのではないかとおもいます。

香りは思い出をよみがえらせてくれます。

以前どこかで嗅いだことのある香りだったり、あの時一緒にいたときに漂ってきた香りだったり。そして、今嗅いでいるこの香りも、後々になって今を思い出すきっかけになるのかもしれません。

ただ、お線香は火を使うもの。

ご使用の際には十分にお気をつけくださいね。

写真は贈答用ですが家庭用のバラ売りもあるのでそちらを購入。いままで使っていたお線香よりちょっと高価なもの。奮発しました!

奮発したかいがありました。やっぱり香りが違うし、香りが残るというか、お線香が消えた後もしばらくいい香りがお部屋を満たしてくれます。白檀の奥ゆかしい香りと沈香の凛とした香りもあるお線香です。

この芝山と迷ったのが「淡墨の桜」。

宇野千代という桜を愛した女流作家のお線香ということです。購入した季節が桜が終わった後だったので今回は選びませんでしたが、桜の季節にはぜひ炊いてみたいお線香です。

写真は贈答用ですが家庭用のバラ売りもあるのでそちらを購入。いままで使っていたお線香よりちょっと高価なもの。奮発しました!

奮発したかいがありました。やっぱり香りが違うし、香りが残るというか、お線香が消えた後もしばらくいい香りがお部屋を満たしてくれます。白檀の奥ゆかしい香りと沈香の凛とした香りもあるお線香です。

この芝山と迷ったのが「淡墨の桜」。

宇野千代という桜を愛した女流作家のお線香ということです。購入した季節が桜が終わった後だったので今回は選びませんでしたが、桜の季節にはぜひ炊いてみたいお線香です。

他にもラベンダーや沈丁花、蓮花といったポピュラーな香りを楽しめるお線香もあるので、故人の好きな香りをたくのもいいと思うし、自分の好きな香りを日替わりでたくのもいいのではないかとおもいます。

香りは思い出をよみがえらせてくれます。

以前どこかで嗅いだことのある香りだったり、あの時一緒にいたときに漂ってきた香りだったり。そして、今嗅いでいるこの香りも、後々になって今を思い出すきっかけになるのかもしれません。

ただ、お線香は火を使うもの。

ご使用の際には十分にお気をつけくださいね。

他にもラベンダーや沈丁花、蓮花といったポピュラーな香りを楽しめるお線香もあるので、故人の好きな香りをたくのもいいと思うし、自分の好きな香りを日替わりでたくのもいいのではないかとおもいます。

香りは思い出をよみがえらせてくれます。

以前どこかで嗅いだことのある香りだったり、あの時一緒にいたときに漂ってきた香りだったり。そして、今嗅いでいるこの香りも、後々になって今を思い出すきっかけになるのかもしれません。

ただ、お線香は火を使うもの。

ご使用の際には十分にお気をつけくださいね。